Материал разрешается публиковать только с ссылкой на наш сайт

Павел Тюрин

Север самурая

Илона Гонсовская

25.11.1955–23.12.2008

Вышел один на дорогу,

И слезы потекли из глаз –

Это от холодного ветра.

Валентин Жолудь

Замечено, что есть люди, о которых вспоминают с усилием в дни официальных юбилеев и похорон. О других же вспоминать не только легко и просто, но надо сделать усилие в совершенно обратном направлении, а именно: наплывы воспоминаний об ушедшем связать со своей темой, тем самым ограничить их, чтобы сделать более четкими.

Илона Гонсовская, несколько лет назад переехавшая на постоянное место жительства в Ригу, трагически погибла в конце прошлого года в автокатастрофе. Ее связывали с Латвией родственные нити (москвичка с польскими, латышскими и русскими корнями, ее дядя – писатель Валентин Пикуль), в Латвии хорошо стала налаживаться ее творческая и бытовая жизнь – работала сценографом в Рижском русском театре им. М. Чехова, с большим успехом прошли несколько ее выставок в Риге, Юрмале. Последняя выставка живописи Илоны Гонсовской (совместно с дизайнером Индулисом Урбансом) в Латвии состоялась 24 сентября 2008 года в Юрмальском городском музее.

И. Гонсовская окончила Московский государственный институт имени Сурикова. Занималась живописью, сценографией, работала с различными театрами России от Москвы до Владивостока, неоднократно была главным художником Фестиваля стран Азии и Тихоокеанского региона, была членом Российского и Латвийского союза художников. Ее работы экспонировались в Америке, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польше, Португалии, Франции, Чехии, Японии…

Ее творчество настолько необычно для всего того, что когда-либо делалось в латвийском искусстве, что возникало впечатление, будто некий японский мастер приехал сюда. То, что создавала Гонсовская – это, как если бы Хокусай материализовался в Латвии. Поставьте рядом ее работы и работы японских художников, и вы сразу почувствуете их духовную близость, родство.

Гиацинт. 2008 г. К. Хокусай. Луна, хурма и кузнечик. 1807 г.

Япония. Цветок.1999 г.

Картины Илоны Гонсовской очень необычны, самостоятельны, исключительно духовные. В сравнении с ее творчеством в картинах других, заслуженных местных художников, становилась ощутимо заметной нехватка в них интеллектуальной, духовной составляющей и превалирование декоративной красивости или иллюстративности (известных в обществе персонажей, исторических событий, памятных мест и т.д.)

«Ориентальность» линии ее творчества совершенно не была подражательной японской или китайской живописи – это была ее самостоятельная жизнь художника, близкая восточному мировосприятию.

По-видимому, изобразительное искусство в своих специфических чертах реализуется, главным образом, по трем направлениям: абстракционизм, икона и восточное искусство (прежде всего, китайское и японское), и чем точнее художник воплощает в своем творчестве их установки, тем с большей вероятностью он о будет соотноситься со сферой художественного. Что касается примитивного (наивного) искусства, то оно на склонах этой триады искусства как бы окружает ее вершинное пространство.

Одним из опознавательных признаков искусства является отсутствие в нем каких бы то ни было признаков «сырой» реальности – иллюзорность, иллюстративность, оправдывание живописи ее подобием реальности. Иначе, какой бы искусной («профессиональной») ни была продукция такого художника, она остается не более чем персональными телодвижениями под фонограмму чужого исполнения – в них всегда сохраняется привкус случайности, неподлинности. Поэтому-то К. Малевич как-то высказался: если вы хотите изобразить медь, а зритель видит в картине медный таз, значит, вы потерпели неудачу. Понятно, что присутствие самих по себе предметов в картине не является пороком, хотя бы потому, что предметную, «фигуративную» живопись – «реализм» тоже можно интерпретировать как предметную беспредметность. Предметы – это как игрушки на «елке» беспредметной композиции – основы искусства.

Те, кто не могут ее заметить в чистом виде, узнают ее присутствие и очертания по развешанным на ней игрушкам. Так что не случайно Малевич считал, что «кто чувствует живопись, тот меньше видит предмет, кто видит предмет, тот меньше чувствует живописное».

Все святые (роспись на стекле), 1911. Абстрагирование - Все святые, х.м., 1911

На этих работах В. Кандинского хорошо видно, что процесс абстрагирования предметной композиции, с одной стороны, вызывает ощущение сравнительной незаконченности второго изображения и увеличение связанных с ним объемом ассоциаций, а с другой, оно становится более ясным в своей обращенности к миру внутренних переживаний зрителя; композиция оказывается принадлежностью и полем его интерпретаций. Если и поскольку каждый предмет

несет и выражает что-то свое, то в абстрактных композициях усиливается момент проективности – личного присутствия зрителя, причем в той степени, в какой изображение воспринимается им как эстетически привлекательное.

1. Абстракционизм

В. Кандинский, рассуждая «о духовном в искусстве», говорил, что в современном искусстве легко заметить два сходства – внешнее, которое как таковое не имеет будущности, и сходство внутреннее, которое таит в себе зародыш будущего. Пройдя через период материалистического соблазна, которому душа иногда поддается, она все же стряхивает его с себя, как злое искушение, и пытается пробуждать более тонкие, пока еще безымянные чувства, и созданное художником произведение может пробудить в способном к тому зрителе более тонкие эмоции. Но, считает В. Кандинский, в настоящее время зритель редко способен к таким вибрациям. Обыватель хочет найти в художественном произведении или чистое подражание природе, которое могло бы служить практическим целям (портрет в обычном смысле и т. п.), или подражание природе, содержащее известную интерпретацию: «импрессионистская» живопись… Но есть «другое искусство, способное к дальнейшему развитию, оно обладает пробуждaющeй, пpopoчecкoй cилoй, способной действовать глубоко и на большом протяжении. Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой оно является одним из наиболее мощных факторов, есть движение вперед и ввысь; оно есть движение познания. Оно может принимать различные формы, но в основном сохраняет тот же внутренний смысл и цель…». Частично, говорит он, «этим объясняется возникновение нашей симпатии, нашего понимания, нашего внутреннего сродства с примитивами. Эти чистые художники так же, как и мы, стремились передавать в своих произведениях только внутренне-существенное, причем сам собою произошел отказ от внешней случайности….».

В этой связи можно упомянуть о случае, о котором рассказывает этнограф Ю. Липс в книге по истории культуры человечества, когда европейский художник, приехав в одно из африканских поселений, нарисовал портрет вождя племени. Но европеец был очень удивлен, когда он, удовлетворенный выполненным портретом, предложил его в подарок вождю. Однако тот, взглянув на портрет, с презрением отклонил его. Затем вождь нарисовал на дощечке несколько линий, которые красовались на его татуированном теле, и, указывая на свой узор, сказал: «Вот это я, а то, что нарисовал ты – не имеет смысла».

Кандинский считает, что цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу: «цвет – это клавиша; глаз – молоточек; душа – многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством той или иной клавиши целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Таким образом ясно, что гармония красок может основываться только на принципе целесообразного затрагивания человеческой души. Эту основу следует назвать принципом внутренней необходимости». Это мнение совпадает с исследованиями крупнейшего специалиста в области психодиагностики современного швейцарского психолога Макса Люшера о том, что, когда человек видит какой-либо конкретный цвет, его частота регистрируется в мозгу и вызывает вполне определенную эмоцию. Чрезвычайно важным оказалось то, что ни субъективно-ассоциативное, ни символическое значение цветов не имеют решающего значения для интерпретации результатов цветовых предпочтений человека. Эта независимость восприятия человеком связана с тем, что тест Люшера фиксирует, главным образом, реакции человека на структурное, а не функциональное значение цвета, затрагивая и выявляя его эмоциональную сферу, глубинные психические структуры.

Наиболее близкое и тонкое воздействие цвета на мир психического возникает не тогда, когда человек обращает свой взор на пестрое многообразие предметов внешнего мира или манипулирует окрашенными вещами, имеющими различные функциональные назна-чения и связывающими его с реалиями сиюминутного бытия, а когда на него воздействует суггестивная сила собственно цветовых сочетаний. С точки зрения психологии цвета, можно было бы сказать так – психика человека существует скорее в модальности бесконечных формо-цветовых комбинаций, которые ищут своего воплощения (в том числе телесного, предметного), но уж никак это не мир нагромождения вещей, какими бы цветными и полезными они ни казались. По-видимому, только с помощью беспредметности цвета и форм можно хоть в какой-то степени прикоснуться к сфере переживаний внутреннего мира человека и попытаться визуализировать его. Такая точка зрения может быть оправдана тем фактом, что хотя мы непосредственно взаимодействуем с миром вещей, однако психика человека не имеет вещной природы – мыслей и чувств человека мы не можем ни увидеть, ни услышать, ни пощупать, ни понюхать, ни попробовать на вкус. Рецепторы пяти органов чувств – это датчики, с помощью которых человек воспринимает информацию. Подобно тому, как можно увидеть отклонение стрелки на вольтметре, а не сам электрический ток и его напряжение, так же и изображение предметов не является изображением чувств, которые они в нас могут вызывать. Психика может быть обращена к предметам, но сама по себе она беспредметна, и поэтому именно беспредметность имеет шанс стать максимально близким к ней эквивалентом.

Конечно, субъективное только субъективно – но не менее того. А объективное (материальное) только объективно, и оно в той или иной степени дистанцировано от субъекта. Как сказал однажды на лекции в МГУ психолог В.П. Зинченко, «мы жиреем не жиром баранов, которых едим». Учитывая беззаветную любовь Илоны Гонсовской к животным, здесь лучше привести другой его блестящий афоризм – «Помни, что рефлекторное устройство от рефлексивного отличается всего лишь союзом и заглавной буквой: Рефлекс или Рефлекс-и-Я».

Дух и душа. Может быть, мысль и душа материальны, но духовное – категорически нематериально и трансцендентно. Оно надмирно и метафизично – то, что лежит за пределами каких-либо физических явлений, в том числе, возможно, некоей особой материальности психических явлений. В компетенции духовного неизменно стоит (обитает, соседствует, маячит) тема «Чего хочет сознание?» – не функция его, не работа сознания, а чего оно само хочет, раз оно есть? Даже в Библии можно усмотреть фигуру Сознания, ищущего ответа на этот вопрос – «И дух Божий витал над водой»; в некоторых переводах этого фрагмента слово «витал» толкуется как «носился» (т.е. метался, бродил в поисках чего-то, высматривал, бросался из стороны в сторону, не зная, чем себя занять…).

Беспредметность – это та модальность, которая в наибольшей степени подходит для решения задача изображения психического в человеке. Так, например, Марк Ротко (род. в 1903 в г. Двинске – сейчас г. Даугавпилс, Латвия) говорил, что его картины не следует считать абстрактными в том смысле, что «у них нет намерения создавать или акцентировать формальное соотношение цвета и места. Я отказываюсь от естественного изображения только для того, чтобы усилить выражение темы, заключенной в названии». В высказываниях многих аб-стракционистов об искусстве постоянно присутствует тема ме-тафизического – «Искусство – это всегда последнее обобщение. Оно должно привносить в нашу жизнь осознание бесконечности. Наша среда слишком разнообразна для философского единства, в искусстве мы хотя бы находим символы, чтобы выразить наше желание достичь его» (Марк Ротко). В своей книге «Реальность художника: философии искусства» он пишет, что в творчестве пытался нащупать путь к высшей реальности, который может открыться с помощью света, цвета и пространства». Свои картины он считал иконами, перед которыми зритель должен переживать религиозные чувства, и говорил «Проливайте слезы перед моими картинами».* Неудивительно, что К. Малевич настаивал, что его «Черный квадрат» воплощает идею новой духовности, является своего рода иконой, пластическим символом новой религии, это то, что «ставит человека перед лицом Ничего и Всего». И он сам, и многие исследователи его творчества, говорили, что ближайшим аналогом его картины имеют мистическое пространство икон, не связанное с известными физическими законами. Но, в отличие от икон, супрематические композиции являются выражением свободной творческой воли и свидетельствуют только о собственном чуде. Малевич проводил аналогию между творческими и космическими процессами, уподобляя создание картины творению мироздания.

М. Ротко. Без названия (Фиолетовый и желтый на розовом). 1954.

* В 2007 году картина М. Ротко «Белый центр (желтое, розовое и лиловое на розовом) на аукционе Sotheby's была продана за рекордную сумму для произведения современного искусства – за 72,8 миллиона долларов.

2. Иконопись

Диаметральная противоположность иконы реалистической живописи, как и абстрактному искусству, заключается в том, что она «существует не как некая отвлеченность, а как наглядное явление метафизической сути ею изображаемого». Иконопись не предназначена для изображения чувственной данности мира в его наличном греховном и тленном состоянии, затмевающем подлинную природу вещей. Икона показывает Богозданный мир в его надмирной красоте, мир первообразов, горних, пренебесных сущностей. Из двух планов существования – потустороннего и здешнего, – иконопись отражает высший его план, отдаленный и отделенный от мирского, и поэтому, говорит религиозный философ Е.Н. Трубецкой, от икон «получается впечатление, точно вся телесная жизнь замерла в ожидании высшего откровения, к которому она прислушивается».

Павел Флоренский подчеркивал принципиальные отличия духовного, церковного искусства от светского чувственного – в основе иконы непременно лежит подлинное восприятие потустороннего, подлинный духовный опыт, и поэтому «чем онтологичнее духовное постижение, тем бесспорнее принимается оно как что-то давно знакомое, давно жданное всечеловеческим сознанием, оно есть радостная весть из родимых глубин бытия, забытая, но в тайне лелеемая память о духовной родине. И в самом деле, мы не извне воспринимаем его, но в себе самих припоминаем: икона есть напоминание о горнем первообразе». Иконы – «видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ» (Дионисий Ареопагит); они подобны окнам – «через их стекла мы видим, по крайней мере, можем видеть, происходящее за ними – живых свидетелей Божиих».

Образы икон вещественно намечают сверхчувственные идеи и делают видения почти доступными. Но не иконописцы, говорит Флоренский, создали эти образы, «не вы явили эти живые идеи нашим обрадованным очам – сами они явились нашему созерцанию; вы лишь устранили застилавшие нам их свет препятствия». Иконы напоминают об их источнике – «возносят ум от образов к первообразам», пробуждая в сознании духовное видение, причем не просто утверждают, что есть такое восприятие, а дают почувствовать или приблизить к сознанию собственный опыт такого рода. В переживаниях, возникающих при созерцании икон, «не остается и малейшего места помыслам о субъективности, открывшегося через икону, таким живым, таким бесспорно объективным и самобытным предстоит оно взору, духовному и телесному равно», «оно сознается превышающим все его окружающее, пребывающем в ином, своем пространстве и в вечности. Пред ним утихает горение страстей и суета мира, оно сознается превышемирным, качественно превосходящим мир, из своей области действующим тут, среди нас». Иконописание соприродно молитве, поэтому иконописец почитался как философ сакрального, который в молитве постигал смысл красоты, переходящей в постижение красоты смысла. И поэтому иконопись – это именно «богословие в красках», настолько ясное и прозрачное, что святой Василий Великий видит в образе больше убедительной силы, чем в своих собственных словах. В иконе, пишет современный искусствовед И.К. Языкова, апофатическое и катафатическое богословие* соединяются – видимое и условное является в иконе изображением невидимого и безусловного. Древнерусская иконопись XIV–XV веков есть достигнутое совершенство, достигнутое совершенство изобразительности, равного которого или даже подобного не знает история всемирного искусства. На этой вершине иконопись, чуждая и тени аллегоризма, открывает духу видения первозданной чистоты в формах столь непосредственно воспринимаемых, что оказываются заветнейшими исконными формами всего человечества. Но, начиная с конца XVI века, символы «горнего первообраза» вырождаются в аллегорию. Этот дух аллегоризма закрадывается как оборотная сторона онтологического измельчания и отяжеления, уже с трудом взлетающего над областью чувственной, а далее он вырождается в чувственность и в светскую фривольность; «греховность и тленность не необходимы, их могло бы и не быть, и в них познается не существо мира, а его наличное состояние. Иконописи не принадлежит выражать это состояние, затмевающее подлинную природу вещей: предмет ее – самая природа, Богозданный мир в его надмирной красоте». Если, говорит Флоренский, мыслить о теле натуралистически, то оно ни в чем не может являть собой метафизической строение духовного организма. Живописное произведение разделяет со всеми символами вообще основную их онтологическую характеристику – быть тем, что они символизируют. А если этой цели живописец не достиг, то не может быть и речи о нем, как о произведении художества, и тогда следует говорить о мазне, или неудаче и т.п.

И. Кант завершил свою «Критику практического разума» следующими словами: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Не расставаясь с кантовским высказыванием, хочется сказать, что иконы в православном храме – это как звезды на небе, которые напоминают о Божественном законе внутри нас. В некоторых исследованиях церковного искусства отме-чается, что едва ли не самым поразительным эффектом средневекового храма является физически ощутимая молящимся энергия наплывающей запредельности. Этот эффект усиливается гипнотической сосредоточенностью на зрителе, нацеленностью на него всех изображений взоров святых, подвижников, будто видящих его насквозь и испытующих его внутренние ресурсы. Пространство и время иконы внеприродны, они не подчинены законам здешнего мира – не мы смотрим на мир, открывающийся иконой, а образ из «горнего» мира как бы смотрит на нас.

* Два богословских пути: один путь утверждения – катафатическое или положительное богословие (посредством умозаключений); другой – путь отрицания, апофатическое или отрицательное богословие. Апофатизм ставит запрет нашему мышлению следовать своими естественными путями и образовывать понятия, которые заменяли бы духовные реальности. Бог, говорит богослов Г. Флоровский, «выше всякого ограничения, выше всякого определения и утверждения, а потому и выше всякого отрицания... Апофатическое «не» равнозначно «сверх» (или «вне», «кроме») – означает не ограничение или исключение, но возвышение и превосходство... Божество выше всех умозрительных имен и определений, поэтому путь познания есть путь отвлечения и отрицания, путь упрощения и умолкания... Бога мы познаем только в покое духа, в покое незнания».

Пророк Соломон. Деталь иконы «Пророки Даниил, Давид и Соломон»

(Новгородская иконопись, последняя четверть XV в.)

В прямой перспективе (Возрождение, реалистическая живопись), предметы, выстраиваясь в пространстве, меняют размеры по мере их удаления от зрителя, причем точка схода всех линий находится на плоскости картины. В иконе – обратная перспектива, когда дальние предметы не уменьшаются в размерах, а точка схода линий оказывается на зрителе. Мы смотрим на икону, а она уже смотрит на нас изнутри мира иного – неведомого и Божественного. Именно по этой причине линейная перспектива стремится к более или менее механическому копированию известного и видимого художником мира (в пределе, к фотографичности, к максимальной иллюзорности и имитации момента натурально видимого – импрессионистичности).

Б.В. Раушенбах в своем исследовании «Пространственные построения в древнерусской живописи» показал, что обратная перспектива представляет собой часть перцептивной перспективы, которая более соответствует особенностям бинокулярного зрения человека, чем навязанная camera obscura прямая перспектива, отражающей особенности неподвижного монокулярного (одноглазого) зрения. Перцептивная перспектива опирается на непосредственное изображение перцептивного пространства, а линейная (прямая) перспектива опирается на геометрическое построение, подобное сетчаточному образу, дающего лишь первоначальное «сырое» представление о мире, которое напоминало бы изображение, выполненное неким техническим устройством. Как пишет Б.В. Раушенбах, в пользу реального видения по законам обратной перспективы говорит повсеместное появление такого рода изображений, когда художники пытаются передать видимую картину непосредственно. Не только древнерусское искусство, но и искусство других стран, связанных с византийской культурой, обладает этой особенностью. Обратную перспективу можно обнаружить в средневековом искусстве Индии, Китая, Японии, Кореи и ряда других стран совершенно иной культуры. Этот способ изображения является также характерной особенностью детского рисунка, и, как показывают специальные исследования, не может быть сведен к «детскому неумению».

3. Восточное искусство

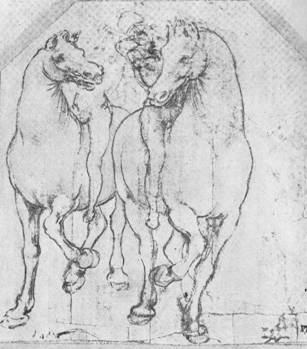

В сравнительном исследовании западноевропейского искусства и искусства Востока американского ученого Б. Роуленда приводятся убедительные примеры различия подходов к изображению объектов реального мира. Автор пишет, что Леонардо да Винчи в своих рисунках придавал своим лошадям динамичность и благородство, пытаясь создать впечатление жизни и движения совершенной передачей анатомии. Хань Гань, мастер той же темы в китайском искусстве, больше интересовался дыханием жизни, чем анатомией, больше духом, чем материей. И он достиг успеха, обойдясь без ненужных частностей. Хань Гань передает идеограмму коня, ограничиваясь подчеркиванием буйной гордыни коня как символа необузданной силы. Он сделал это, выделив гибким контуром могучую напружиненную шею, развевающуюся гриву, беспокойно бьющие копыта, но он не проявил никакого внимания к сведению этих мотивов воедино как частей одного организма, что, несомненно, сделал бы Леонардо.

Леонардо да Винчи. Этюд к поклонению волхвов. 1481 г Хань Гань Конь. ок. 750 г.

При сопоставлении этих двух изображений становится совершенно очевидной грация и элегантность лошади в представлении китайского художника, в сравнении с тяжеловесной «мясистостью» коней его итальянского «коллеги».

Те, кто занимались творчеством американского художника Дж. Марина, считают, что он выработал беглую технику, подходящую для быстрой фиксации изменчивости природы. Такой метод является отчасти импрессионистическим, поскольку направлен на выражение света с помощью цвета, отчасти абстрактным (по характеру мазков, применяемых для обрисовки элементов изображения. Абстрактными средствами Дж. Марин передает калейдоскопическое изменение, которое наш глаз различает на море и суше в блеске солнечного света. Но, пишет Б. Роуленд, как результат ни эффектен, в этом смешении импрессионизма с абстракцией всегда есть нечто непоследовательное – «И самая быстрота исполнения и не поддающиеся предвидению случайности среды часто ведут к отклонениям, раздражающим своей непонятностью и неразборчивостью».

Китайской традиции совершенно не свойственны непоследовательность и неопределенность, она характеризуется исключительной лаконичностью и ясностью. В соответствии с канонами чань-буддизма путь к спасению и блаженству ведет через интуитивное осознание своего родства человека с миром от величайшей горы до мельчайшего цветка. Это осознание своего единства и родства с миром являлось человеку как мгновенное и часто иррациональное интуитивное откровение. Такие мгновенные «вспышки» в душе требуют и мгновенности техники, позволяющей зафиксировать видение, прежде чем оно исчезнет. Роуленд пишет, что в пейзаже Ин Юй-цзяня, написанном, так сказать, не переводя дыхания, зафиксирован с быстротой искры мимолетный проблеск того, что постоянно скрыто внешним обликом природы, «он является результатом способности руки следовать за глазом и мыслью. Здесь не только нет нарочитого беспорядка. А напротив, в сочетании и фактуре разрозненных элементов наблюдается абсолютно последовательный порядок, что и создает мимолетное откровение порядка мироздания в этом маленьком кусочке природы.

Стенографическая манера и то, как формы словно всплывают на поверхности бумаги, свидетельствует о некотором сходстве с техникой Марина, но сходство на этом и кончается, так как каждая часть китайского пейзажа ясно читается и является неотъемлемым компонентом чудесно достигнутого единства».

Дж.Марин «Острова Мэн». 20 в. Ин Юй-цзянь. «Горная деревня в тумане». 13 в.

Картина Ин Юй-цзяня «Горная деревня в тумане» представляет собой пример лаконичности художественных средств, причем нет ни малейших отступлений от натуры, никакой самодовольной экспрессивной манерности. Изменчивость природы запечатлена в формах, казалось бы, растворяющихся в пятнах туши и вместе с тем приобретающих четкие очертания вполне узнаваемых предметов, пространственные отношения которых мотивированы с предельной логичностью. По сравнению с этим единством и этим удивительно лаконичным и сильным впечатлением динамического движения приемы Марина кажутся слабыми и просто показными.

Подобных примеров отличий можно привести множество. Например, сюжеты мадонны с младенцем в западноевропейском искусстве, как бы эти картины не были исполнены (хорошо ли, или не вполне), они всегда трогают своим любовным отношением к ребенку. Но, например, образы К. Утамаро, поражают своей особенной чистотой и непосредственностью, неземной эфирностью их созданий; в сопоставлении с ними подобные мотивы западных художников, могут показаться искусственно собранными, придуманными, а иногда как будто сделанными где-то неподалеку от чадящих прометеевских кострищ*.

Конечно, красиво то, что нравится (тому или иному человеку в силу тех или иных причин), но в духе кантовского понимания «свободной красоты» можно утверждать: особенно красиво то, что нравится чистому и бескорыстному сердцу. Здесь смысл слов «особенно красиво» следует понимать двояко: и как «очень красиво», и как «необычайно красиво», «наиболее красиво», «самое красивое». Красота вообще является трансцендентным явлением и может возникнуть лишь в сознании художника, который подготовлен к ее восприятию.

Китагава Утамаро (конец 18 в.)

Из серии Касен Кои-но-бу. Избранные стихи о любви

В китайских и японских трактатах об искусстве называются принципы, которым должен следовать художник. Один из них гласил «Звучание духа, движение жизни», указывающий на необходимость передачи сущности изображаемого, его жизненного начала. Это отчасти объясняет, почему китайские пейзажные картины никогда не писались прямо с натуры, а создавались по памяти и вбирали в себя все самые характерные черты природы, в которых нередко воплощались важнейшие понятия о мироздании – «Инь-Ян».

* Собственно об этом же говорится в некоторых богословских работах – иконы изображают бытие запредельного мира, пронизанного светом, в котором уже нет места теневым сторонам мира «дольнего». Западноевропейская религиозная живопись представляет библейские события на пути к высшему с точки зрения мира земного (в его земных измерениях) – с его страстями, кровью, проблемами, заблуждениями…, еще не выкристаллизовавшиеся в образы идеального, а только еще вырывающиеся из структур материальных причинностей. Будучи недавно в Дрезденской галерее, я долго смотрел на Сикстинскую Мадонну, не один раз возвращался к ней и все пытался понять, в чем же причина того, что она не вызывает во мне ожидаемого восхищения, почему ее целомудренная чувственность, в общем-то, разочаровывает. Я не мог отделаться от впечатления ее нарочитой монументальности, и, кроме того, картина, которую я теперь видел воочию, удивила своей постановочностью. Ее прямолинейная заданность, в сочетании с высотой образа Богоматери, невольно заставляла вспомнить схематизмы художественных училищ. Умом понимаешь высоту, значимость дрезденского «раритета», испытываешь неловкость, смущение, что не соответствуешь общепризнанному – но трепета нет. Разумеется, делая подобные замечания, неизбежно рискуешь услышать в ответ реплику, подобную той, которую сделала Фаина Раневская, когда некто некорректно отозвался о прославленной «Джоконде»: «Эта дама на своем веку имела стольких поклонников, что может уже сама выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет».

Изображение природы отделяется от всего частного, случайно попадающего в поле зрения художника, а само пространство понимается как символ бесконечности мира. Каждая вещь и каждый человек Поднебесной во все века являлись носителями сущности «Лао-цзы» (Дао), который, если сам «захочет» или «по вызову», может «выйти» (родится) из вечности в любой момент времени, в любой точке пространства и из любой вещи. Поэтому в любую, казалось бы, случайную сценку, будь то изображение птички, легко присевшей на ветку, или бабочки, порхающей над распустившимся цветком, художники старались вложить такие же глубокие и возвышенные чувства, как и в создание монументальных пейзажей. Основой отношения к окружающему миру служили три понятия – любовь, красота и этикет. Иероглиф, соответствующий понятию этикет (церемониал), имеет также старое прочтение, которое является возгласом благодарности. В композиции, говорил Ван Ю, не следует ни поддаваться легкости моды, ни впадать в старые шаблоны – «Пусть ваше сердце сделается чистым, без того, чтобы быть запятнанным хоть в малейшей степени мирской пылью». Для китайского теоретика искусства цинской династии нет разделения на этическое и эстетическое: чистота сердца и чистота форм – основное условие целостности и подлинного творчества. Примечательно, что древние китайские художники, комментируя «шесть канонов» высокого мастерства художника конца V века Се Хэ, написавшего первый из известных трактатов по живописи (1. Ритмическая жизненность. 2. Анатомическая структура. 3. Гармония с природой. 4. Соответствие цвета. 5. Художественная композиция. 6. Конец), предостерегали от излишнего увлечения вторым и шестым канонами в ущерб остальным, особенно первому – ритмической жизненности, и давая объяснения того, как пеpедать «звучание духа», о котоpом говоpил Се Хэ, напоминали его предупреждение: «Тот, кто пытается выpазить дух чеpез внешнюю кpасоту, утpачивает обpаз. Это есть смеpть обpаза». Искусствоведы отмечают, что западный художник (до наступления эры модернизма) всегда стремился создать законченное произведение искусства, тогда как японские поэты и живописцы стремились к иному. В их творчестве, дается лишь намёк на приоткрывавшуюся им истинную красоту, мудрость бытия и космические законы, который пробуждал у зрителя, подготовленного соответствующим воспитанием, эсте-тическое прозрение. Картины редко оставались без стихотворной надписи, а в стихах возникали зримые, живописные образы, что в совокупности побуждало зрителя создавать, вступать и вести собственный диалог стиха и изображения «внутри» картины. В этой связи стоит привести замечательное высказывание А. Бурделя: «Шедевр – это расцветающая истина».

В 1836 г. Хокусай записывает: «…моё искусство будет непрерывно развиваться, и к 90 годам я смогу проникнуть в самую суть искусства. В 100 лет я буду создавать картины, подобные божественному чуду...». Он рассчитывал, что тогда птицы, которых он нарисует, будут оживать и петь. И он же наставлял молодых художников: «если ты хочешь нарисовать птицу, ты должен стать птицей», т.е. в момент творчества необходимо ощущать себя объектом рисования, оставаясь одновременно и его создателем.

Очевидно, что в этих особенностях трех путей в искусстве – абстракционизме, иконописи и искусстве Востока – обнаруживается немало точек соприкосновения. А, если спроецировать их на творчество Илоны Гонсовской, то окажется, что многое из перечисленного выше нашло свое выражение не только в ее картинах, но и в самой ее жизни. Особенно это касается отношения к Востоку, Японии.

Всех зверей, говорила она, я ощущаю как своих братьев и сестер. Название одной из ее картин так и называется «Моя голубая сестра», подчеркивающая ее родство с ними.

«Моя голубая сестра»

«Звери остаются моей главной, любимой темой. Я их так люблю и жалею, им выпало столько страданий, что я их называю как бы с большой буквы: Корова, Овца, Птица. Художники пишут портреты людей. Я тоже пишу портреты. Портреты Животных. Они красивые очень, все очень ладно устроены, все разные, выразительные, кто – шёлковый, кто блестящий, птицы и рыбы – вообще фантастичны. Такое разнообразие форм, цветов, фактур! А «лица», глаза! У котов, например, вообще очень выразительные физиономии! Считается, что у животных нет мимики, но когда с ними живёшь и даже путешествуешь вместе, общаешься, любишь – видишь, что есть мимика, она просто другая, такая тонкая, как у балтийских людей, вся в нюансах».

А в изображениях лошадей мне вообще видятся/угадываются ее портретные черты

Всякий раз при встрече с Илоной возникал образ изысканного существа, и всплывала в памяти идея-цель знаменитого японского писателя Юкио Мисима: «создать собственный образ – создать произведение из себя самого». Мисима также считал, что «создать прекрасное произведение искусства и стать прекрасным самому – одно и то же». Этот его тезис можно понимать и как – создание прекрасного возможно человеку достойного этого прекрасного (соответствующего) ему. В одном интервью она сказала:

«Я художник – склонна эстетизировать пространство, вообще все, что в радиусе досягаемости. У меня красивая машина «Крайслер», стильный интерьер дома, чистая, в стиле минимализм, мастерская. Это ошибка – считать, что все художники – истерики, вымазанные краской… Я хочу, насколько возможно, молодо выглядеть и к этому прилагаю старания. Всегда интересовал только эстетико-этический аспект. Но главным при этом всегда был этический аспект. Понятия – польза, здоровье, меня не интересуют. Наоборот, я из тех людей, которые много чего делают неполезного. Одна сумасшедшая езда на машине, с переворотами через крышу и шрамами чего стоит… Выпить люблю в романтической обстановке – зимой под ураганным ветром, на берегу моря, по колено в снегу, например…».

Мне стало казаться, что Илона вольно или невольно следовала самурайским традициям, увязывающим в одно целое этику поведения и эстетическое начало, что отвечало представлениям о совершенном человеке. Ее мировоззрение было созвучно их основным принципам. Например, любовь к природе, уважение к родителям, храбрость, отвага и непосредственно связанное с этим искусство воевать, честность и прямота, простота и воздержанность, презрение к личной выгоде и деньгам. Похоже, что для нее активное участие в движении в защиту животных стало эквивалентом приобщения к самурайской этике. Она заявила: «Никакая сила на Земле не заставит меня есть моих братьев и сестер».

Из интервью:

«Я, наверное, человек внешне не конфликтный. Но до поры до времени. Если начинают на меня давить, нажимать на тему животных, а это постоянно, то я теперь уже не вступаю в полемику. Я резко вычеркиваю такого человека из своего пространства. Так я чувствую себя человеком, обладающим разумом, которым я могу воспользоваться по своему усмотрению, сообразовываясь со своими собственными моральными установками.

В прошлом году на острове Корсика мои друзья-поляки устраивали международный художественный пленэр. По три раза в день художники собирались за общим столом. Ну, польские люди – устроители – относились к нашему веганству* по-европейски спокойно, с пониманием: «не ешь животных – молодец, твоё дело». А вот коллеги – художники – в основном русские и белорусские, к сожалению, проявили нетерпимость. Как будто мы их лично задевали и оскорбляли своим рационом. Ни одного раза не было, чтобы мы сели за стол и не прозвучал какой-нибудь комментарий со смешком, с издёвкой**. До тех пор, пока я так обозлилась, что высказалась в самой жесткой и действительно оскорбительной для них форме. Мы на этом жестоко поссорились».

* Вегетарианцы не употребляют в пищу мясо, птицу, рыбу и морепродукты животного происхождения. Молочные продукты и яйца исключатся лишь частью вегетарианцев – веганами.

Принципу скромности было близко также понятие вежливость. Развитию принципа вежливости способ-ствовали постоянные упражнения в правильности манер, которые должны были привести все части организма в гармонию, «при которой поведение будет показывать господство духа над плотью». Но это совсем не значило, что предельно «вежливый самурай» не мог или не должен был постоять за себя и принципы, в соответствии с которыми он жил.

Данное самураем слово имело вес без всяких письменных обязательств, которые, по его мнению,

унижали достоинство. Как правило, его слово было гарантией правдивости уверения, поэтому на требование клятвы многие из самураев смотрели как на унижение их чести. Из понятия «справедливость» у самураев выводилось понятие «благородство», которое считалось высшей чуткостью справедливости. Считалось, что «благородство – это способность души принять определенное решение согласно с совестью, без колебания…».

«Много лет я писала картины с изображением животных, чтобы дать голос тем, кто сам не может за себя сказать. Потом пришло осознание, что этого мало. Те, кто их любят – и без того всё понимают и действуют. А для кого они, как живой мусор под ногами, то таких людей ничем не проймёшь, а тем более какими-то раскрашенными тряпками на подрамниках. Существует большое количество организаций, легально занимающихся зверо-защитной деятельностью. Это очень нужно и важно. Но я для себя – поняла, что я не согласна ждать, когда путем уговоров человеческое сознание развернется на 180 градусов – лицом к лицу с невыносимыми страданиями Животных, я хочу помогать животным реально и немедленно. Вести диалоги с людьми, которые задействованы в индустрии пыток и мучительной смерти живых существ – бессмысленно. У них нет сердца. Становится все яснее, что, действуя в рамках законов, по которым живет человеческое общество – реально ничего не добьешься, ничем природе и животным не поможешь».

** Вспоминаю давний случай, который, наверное, понравилось бы услышать Илоне. Мы с моим приятелем-охотником (не очень заядлым, видно втянулся когда-то «за компанию») поехали на легковой машине на кабанов. Приехали к полудню в Латгалию, в деревне нас встречают местные забулдыги, инструктируют – «где взять свинью или лося». Надеваем лыжи и долго бродим по лесу. Солнце уже оранжевеет, а кабаны никак не попадаются. В одном месте мой друг заметил чью-то недавнюю лежанку, идем по следу. И вдруг, когда я оказался на просеке, вижу, что на ней в метрах 25-30 стоит здоровый лось и смотрит в мою сторону. Я поднимаю ружье и в прицеле вижу его голову. Смотрю, прицеливаясь, и в моей голове начинает вертеться мысль – «Зачем?», «Ну, может быть, убью его, и что?». Постоял я так, и опустил ружье. Лось еще несколько секунд смотрел на меня, и прыгнул в заросли. Чуть позже стал размышлять и взвешивать – если бы убил, то это ж надо было бы такую тушу тащить к машине. Это сейчас, в начале марта, когда снег постоянно прилипал к лыжам. А если дотащили бы, так надо было бы тут же тушу разделывать, чтобы затолкать в машину. И тогда и сейчас не могу с уверенностью сказать, что меня остановило - возможно, возникшее представление о последующей возне, или уже накопившаяся усталость. А возможно все-таки сдвоенный вопрос - «Зачем мне все это?!». Кажется мне, что последующие соображения на просеке уже шли вразрез моему внутреннему нежеланию стрелять в это животное, и были психологическим оправданием «вредной» сентенции - «Никогда не поступайте благородно, это очень непрактично». Мой друг, когда плелись к машине, посмеялся об этой моей встрече и сказал – «Эх, ты охотник!»

Она активно участвовала в нелегальных и рискованных ночных акциях в Москве по спасению обреченных на лабораторные эксперименты животных, поскольку считала, что медицинские опыты очень часто поразительно бессмысленны и невероятно мучительны.

«Я как человек и как художник – сильно переживаю такое тяжелое положение зверей. Каждое живое существо – рыба, медведь, корова, птица – все они чьи-то дети, матери, братья».

Илона рассказывала, что ее кот Томми стал вегетарианцем, не ест мясные продукты, а на скворцов смотрит просто по-человечески, как на друзей.

«Удивительный пример перестройки кошачьего организма: взяла кота Томми с собой на пленэр в Польшу. Художники с общего стола норовили его угостить убойной едой. К их изумлению он не только отказывался от тех «деликатесов», которые большинство людей употребляет, но зарывал лапой эти всякие липкие, сомнительные куски бывшей живой материи... – Кот Томас навещает своих друзей в скворечнике. Он больше не рассматривает их как еду – и всем нам от этого стало легче».

В подтверждение достоверности ее успехов по облагораживанию кошачьего племени я мог бы привести не менее убедительный «видеодокумент», появившийся недавно в Интернете, на котором домашний кот, не беспорядочно прыгал по клавишам пианино, а, устроившись на фортепианном стуле, стал неспешно их перебирать – то одну нажмет, то другую. Дождется затухания звука – и пробует другие. Определенно удивляясь своему открытию и прислушиваясь, кот наклонял свою музыкальную головушку все ближе и ближе к клавиатуре. И так, не отвлекаясь на расхаживающую рядом кошку, он импровизировал несколько минут, а потом отправился по своим делам. Я не думаю, чтобы Илона и ее коты Томас и Пуша слишком бы удивились этому, но, конечно, восхитились бы его способностями.

«Пейте кофе с котами! Мойтесь с котами! Путешествуйте с котами! Спите с голубями!.. Наши коты уже почти веганы! (Выхватывают изо рта наши помидоры, отнимают нашу кукурузу, размазывают по столу наш рис с острыми приправами – просто деваться некуда.)

Если так чудесно дружить с Котом, с Собакой, то и со всеми другими животными, птицами, рыбами, конечно, не хуже было бы. Если бы мы увидели в них наконец-то друзей, соседей по планете – наивных, смешных, ласковых, интересных, разных, просто других – а не воспринимали бы их только как еду или одежду!».

Общаясь с ней, мне стало проще представить (допустить), что животные – это суверенные представители своего собственного мира, на некоторое время собравшиеся на Земле из каких-то иных миров. Как инопланетяне, которые то ли были уже здесь, то ли еще будут. А они – многоликий животный мир – в своем обличии уже здесь, на Земле, на которой позже появились мы.

«Очевидно – люди тоже делятся на виды: одни преследуют только свои интересы и цели: карьера, выгода. Другие ставят на первое место некие идеалы, рожденные в душе и часто действуют себе в ущерб, лишь бы наполнить бытие позитивным содержанием, сделать его милосерднее».

Человек, с точки зрения восточной философии, способен облагородить каждое мгновение жизни, и художник должен взять на себя роль связующего звена между окружающими его людьми и проблесками гармонии, отражающимися повсюду. Эстетика дзен утверждает, что каждая вещь, каждое проявление мира красиво своей особой, неповторимой и неповторяющейся красотой, и задача души, пришедшей в этот мир, понять и проявить эту красоту, осознав и прочувствовав первозданную красоту окружающего мира – красоту его изменчивости и уникальности. Испанский философ-агностик Энрико Тьерно Гальван утверждал, что ничто так не укрепляет человека, как сознание необходимой близости с конечным, и это чувство помогает человеку приспособиться к миру в том виде, в котором он существует. Уникальность конечного обогащает хрупкую жизнь. Эта взаимность и отсутствие честолюбия по отношению к конечному являются основой внимания заботы ко всему, что окружает человека.

«О Японии я мечтала давно (вернее, даже и не мечтала). Каждая минута пребывания там – что-то добавляет к твоим впечатлениям о мире. Тут чувствуешь, слышишь – как живешь. Если и возможно на секунды испытать иллюзию гармонии бытия и естественности твоего пребывания в этой жизни – то это здесь. Здесь живут люди, перед которыми каждое утро разыгрывается мистерия Космоса. Чувствуют ли они себя счастливыми только потому, что обладают этой красотой каждый день?

Много адептов – знающих и чувствующих японское – навсегда ушли в другой мир, так и не увидев Островов восходящего солнца… Смотрю на земли до синего горизонта – как бы их глазами тоже. И чувствую ноющую вину перед ними. Почему я? Что мне делать с этой гаммой тончайших исторических впечатлений и переживаний…»

«Мое путешествие в Японию»

Ее отношения с миром ярко подтверждали слова В.П. Зинченко, о том что «Личность рождается при решении экзистенциальной задачи освоения и овладения сложностью собственного бытия...». Одно это ее Credo чего стоит!

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

СЕРОГО И НИЗМЕННОГО

в «постсовковом» пространстве арт-бизнеса

Тема сколь обширная, столь и неприятная, поэтому сейчас выскажусь только поповоду одного прецедента – противной выставки фотографий расчлененных животных, которая прошла в некой пресловутой московской галерее; (я, кстати, ее не посещала, потому, что такие просмотры оцениваю ниже своего достоинства). И так все абсолютно ясно. Одна из приезжих деятельниц в сфере арт-бизнеса показала зрителям столицы, чем она, собственно, в своей жизни занимается. В данном случае эта тетя с Украины садистски убила некоторое количество животных, составила из частей их тел циничного характера инсталляции, это сфотографировала и отнесла в галерею. Дальше: другая тетя – владелица галереи – это выставила и теперь отстаивает «высокое право художника на самовыражение». Ей повезло, что объектами такого самовыражения оказались беспомощные животные, а не, скажем, ее собственные дети – а ведь такое было бы гораздо круче: Ну что ж? Это пока – можно: издеваться, мучить и убивать живые существа нечеловеческого происхождения. Так сказать, добавлять к миллиардам убитых для еды, опытов и на одежду животных, еще страданий и боли – уже в сфере «актуальных искусств». Это не опасно. Это только дело совести. А поскольку совесть в этих сферах отсутствует, (как немодный элемент бытия), с такой точки зрения рассматривать эту типическую для сегодняшнего дня ситуацию не приходится. Коротко оценим с других позиций. Как минимум зрителю, обладающему высоким интеллектом в настоящем смысле этого слова – не интересны экзерсисы, безусловно, больного человека. Люди такого типа, видимо, не получили в семье тепла, разумной любви родителей, короче говоря, они, скорее всего, появляются в очень темных, дремучих по сути семьях, какими бы экстравагантными прикидами и наворотами не была обставлена их жизнь. И как максимум: такие тяжело патологические занятия должны привлечь внимание правоохранительных и медицинских организаций (что и будет осуществлено, как я понимаю), а никак не искусствоведов.

Эта ахинея не принадлежит пространству искусства. Сами, дорогие друзья, видите: сейчас – куда ни плюнь – попадешь в «дизайнера» или в «художника». Но если некоторые люди себя так называют, это абсолютно не обозначает, что они таковыми являются. Художник – это большая сложная серьезная профессия. Внутри нее масса непростых ремесел, каждым из которых нелегко овладеть. Есть – живописцы, есть – сценографы, монументалисты, книжные иллюстраторы, мультипликаторы, графики и так далее. Есть те, которые могут все вышеперечисленное и еще нечто, и это нечто и делает их, в конечном счете, Художниками. Повторю: художник – это большая профессия или волшебный дар. Надо или долго учиться, или родиться – отмеченным этим Даром. Так откуда же в таком количестве берутся люди, которым разрешили, (если бы это было запрещено – они бы сидели «тише воды, ниже травы») именно разрешили – так дискредитировать эту профессию и понятие – всегда окутанное немного мрачноватым романтико-таинственным флером?

Откуда эти суетливые деятели в сфере арт-рынка, кипятком писающие, только чтобы привлечь к себе внимание? По моим наблюдениям так: эти людишки, отовсюду выскакивающие, как черт из табакерки, считающие себя представителями так называемого актуального искусства, на самом деле в большинстве своем – серые, ординарные личности, с сильным глубинным комплексом неполноценности. Часто – алкоголики. Часто – недоучившиеся, причем – по другим профессиям, ничего общего не имеющим с изобразительным или каким-либо другим искусством; часто – из провинции, ломанувшиеся в начале перестройки покорять столицу. Продукты так называемого «совка»; они сродни оголтелым неграмотным комиссарам революционных лет, на пожарище дворянских усадеб харкающим в прекрасные венецианские вазы: «Ребята, а что сейчас еще осталось недобитым? А! Вот еще валяются осколки моральных ценностей! Сейчас мы их дотопчем модными ботинками». И как раз в силу того, что им не присуще чувство традиции, морали, этики, чем так прославлена и знаменита на весь мир была раньше Россия – они без сомнений, отягощающих по-настоящему культурного человека, а также учуяв, что в области искусства легче всего «пробиться», потому что нет четких оценочных критериев – с ходу, с колес полезли по галереям, по средствам массовой информации (которым тоже подавай – скабрезного и эпатажного), вылезли на международную арт-арену, где есть такие же бездари; заинтересовали необразованных в эстетическом отношении новых русских – бизнесменов, которым польстило оказаться в компании с «богемой». А тут уж – с финансовой поддержкой – все пути открыты: прикормлены искусствоведы, в прошлом воспевающие соцреализм а теперь – только «модное» и плохо пахнущее. И чем более противно пахнет – тем моднее. Так, на поле арт-бизнеса открылись заглушки и хлынули нечистоты на многострадальную российскую территорию. И все этим, скажем, умылись. Опасаясь оказаться немодным или несведущим, или боясь потерять отношения с сильными мира сего (потому что, действительно, за спинами некоторых представителей этого «искусства» стоят большие деньги и огромные возможности.) Так вот, боясь и опасаясь, люди, от которых зависит общественное мнение, вместо того, чтобы окоротить эту доморощенную амбициозную чертовщину, холуйски посодействовали ей приобрести статус чего-то якобы серьезного и значительного, или просто отмолчались. И все еще решается вопрос – а может быть это – настоящее искусство?... ведь нельзя же подрезать крылья художнику – творцу. Опомнитесь – это ведь простые конъюнктурщики, и больше ничего. Так называемое «актуальное искусство» на службе нового режима – богатых выскочек из малокультурной среды. В высшей степени мне неинтересны эти люди, держащиеся всегда слипшимся комом… По одиночке они – никто и ничто. Они не настоящие.

И если нет в законах страны таких статей, под которые они со своим осточертевшим цинизмом подпадают, то, значит, такие статьи надо в эти законы добавить. И обсуждать их деятельность в приемном покое и в суде, а не полемизировать на сайтах и в прессе. Мне даже фамилии их упоминать противно, тем более, что все ими самими воспринимается как реклама. Как говорится – «хоть ... – все божья роса». Я воспитана в семье и в среде, где работали знаменитые люди. Например, мой дядя – писатель Валентин Саввич Пикуль. Можно по-разному к нему относиться, он фигура неоднозначная, но он – Фигура с большой буквы, его знает вся страна. Мой отец Север Феликсович Гонсовский – классик в жанре фантастической повести. Его вещи переведены на многие языки мира, по ним сделаны фильмы. Я видела и знаю, как ведут себя и как работают по- настоящему стоящие люди. Сколько в них было культуры, такта, как они были милосердны, как высоки были идеалы. Отец относился ко всему с глубоким сочувствием, включая животных. Он, например, по этой причине был вегетарианцем. Это были интересные люди. Яркие. Сильные одиночки. Я сама – художник-живописец и сценограф. В разных странах мира я была с моими выставками. И я горжусь, что добилась интереса к своему искусству, не заискивая перед сортом людей, которые каждое утро кидаются читать по желтой прессе разделы – «срочно в номер». А то, что сейчас происходит на арене арт-бизнеса – глубоко мне неинтересно. И в высшей степени не интересны эти людишки, держащиеся всегда стадом. Они не настоящие. О таком барахле и говорить не хочется. Удостоила их несколькими абзацами только потому, что попросили мои друзья высказать свое мнение.

25 октября 2004 г.

Многие картины И. Гонсовской и картины М. Ротко – это «смотрящие» картины. Смотрящие на нас оттуда, и в этом они определенно иконографичны. Но картины Гонсовской вынуждают смотреть на них с той же степенью отрешенности и ответственности, с какой и они смотрят на тебя. Они не демонстрируют себя, но не просто так возникли для себя – они застыли, выжидая. В ожидании от нас начала каких-то важных в жизни переживаний, событий, действий.

На мой взгляд, картины Гонсовской не «домашние» – их северность, снежность, голубая и сиреневая не для домашнего уюта, они все уходят за пределы замкнутой, согретой человеческим теплом комнаты. Их медитативность не предполагает и не допускает замкнутости.

Ее картины на выставках, как правило, были не обрамлены, а свисали, как свитки. Это напоминало картины китайских художников эпох Тан и Сун (Х–XIII вв.), которые на многометровых горизонтальных или вертикальных свитках изображали пейзажи, сцены из жизни. Свитки тогда служили своеобразной живописной книгой, куда художник мог занести множество своих впечатлений, чему способствовала также «разомкнутость» композиции, как бы не имеющей начала и конца.

Ее картины точно не «греют», в них нет и подобия огненности, даже в тех случаях, когда на полотне много красного и полыхает пламя. Это, скорее, символы, знаки, иероглифы какой-то иной жизни или отражение нашего реального мира в философских кристаллах художника. Это не живопись живого тела, в котором пульсирует кровь. Возможно, они таковы, потому что и автор, и его персонажи уже не приемлют и растительной пищи, ведь еще в 1966 году американский исследователь К. Бакстер экспериментально установил, что и растения реагируют на мысли человека и могут чувствовать.

Я не видел равноценных ее основным картинам портретов людей, а то, что видел, явно не соответствовало ее «классике». И очень трудно представить, когда и как это могло бы осуществиться. Возможно, это связано с ее крайне критическим и пессимистическим отношением к тому, как люди устраивают свою жизнь и отношения с окружающим их миром.

«В последнее время я ощущаю с ужасом, что такие понятия, такие моральные завоевания человечества, как Благородство, Человечность, Сострадание… оказались пустым звуком. Этого нет и никогда не было».

Возможно также, что в круге ее знакомых редко оказывались люди, с которыми ей хотелось бы находиться в полноценном общении. Если это так, то ее любовь к миру и отношение к людям перекликаются с суждением выдающегося китаиста В.М.Алексеева: «В тысячный раз спрашиваю себя: что Конфуций разумел под айжэнь-ством?... По всему видно, что он именно не любил людей, презирал их и его жэнь – суровый отбор некоторых».

Она переехала на постоянное жительство в Латвию не только потому, что ее детство во многом прошло здесь, и что у нее здесь жили родственники, что отец наполовину латыш. Она нуждалась в уединении, и как яркий творческий человек хотела здесь начать все с нуля и «еще один кусок жизни прожить», прожить свою «латышскую» часть жизни по-своему. В этом тоже проявилась ее отвага и чувство безусловной свободы.

«У меня лично нет потребности вдруг кинуться разрушать разные преграды и табу. Я всегда была внутренне свободной. И делала всегда то, что хотела. Советский ли период, западные ли влияния, мезозойская эра, для меня все равно существуют понятия: честь, сострадание и совесть.

Когда примешь, наконец, решение стать Птицей – лучшего места, чем берег в местечке Колка – не найти. Все происходит, если происходит, под сильный шум ветра. Когда бы ты не пришел сюда, ветер не подведет, он ждет тебя. Он будет с тобой, будет дуть с воем в лицо, рвать одежду, запутывать волосы, укладывать плоско на песок траву в дюнах. Только он здесь, чайки, и ты, который смотрит... Разговаривать здесь невозможно, даже если кто-то и окажется рядом.

Из-за шума. Твои слова не будут услышаны, обрывки фраз не сложатся в желания.

Желания не воплотятся. Они так и останутся в твоем сознании. Стоит ли говорить или хотеть? Притягательность Бесполезного».

Во многом такое ее решение соответствовало даосской традиции, согласно которой, как утверждает известный синолог В.В. Малявин, границы нашего понимания невозможно преодолеть, не изменив сам способ своего существования, поскольку «неопределенность человеческого существования испытывается неопределенностью бытия, «мира в целом... Такая игра, где в сущности никто не играет и ничего не разыгрывается, осознавалась в китайской традиции как подлинный исток человеческого творчества». И в конце концов, говорит В.В. Малявин, вопрос понимания – «это вопрос о том, сколько может вместить в себя человек. А он рано или поздно может, словно небосвод, объять собой все»

«Я окончательно поняла, что не хочу жить в мегаполисе, в котором нечеловеческие масштабы, а здесь все по-человечески соизмеримо. В Риге можно сосредоточиться и все любимые пейзажи вокруг. В общем, я поняла, или сейчас ехать, или никогда. Это последний шанс. Хотя человек, по сути, везде – гость, но все-таки есть места, где сознание сладко затуманивает иллюзия тепла, причастности к месту – Боже мой, наконец-то я дома».

Несомненно, что в ее пейзажной серии особое место занимали «каменные пейзажи», глядя на которые иногда вспоминал миф о Сизифе*, и мне начинало казаться, что, возможно, труд Сизифа не был таким бессмысленным – или камень отшлифуется, распадется до песчинки, или гора осыплется. Ведь время, за которое орел чистит клюв о самую высокую гору в Гималаях, прилетая раз в тысячу лет, источит гору – это только мгновение вечности.

Этот akmens уже не тот камень, с которого начинал отбывать свое пожизненное наказание Сизиф. Он также, как и маяк, стал гладким, отполированным античными руками, в нем отчетливо проявились «индивидуальные» черты в виде белой полосы. Сейчас он установился на украшенный геометрическим узором постамент, указывая на царственное происхождение Сизифа. Он встал так, что линия стала такой же вертикалью, какую показывает ему вид маяка цементного сословия, хоть и увенчанный подобием короны. Два маяка молча застыли напротив друг друга – все сказано, все произошло. Как в хокку – «Свершилось чудо. /Несвершенное стало/ Произошедшим».

В трактате старого китайского мастера Ши Тао говорится: «Смотрите на живопись как на страстное молчание».

А. Камю, описывая судьбу Сизифа, говорит, что если и есть личная судьба, то это отнюдь не предопределение свыше, либо, в крайнем случае, предопределение сводится к тому, как о нем судит сам человек, а оно фатально и потому достойно презрения. «В начале были страдания. Когдa память наполняется земными образами, когда непереносимым становится желание счастья, бывает, что к сердцу человека подступает печаль: это победа камня, это сам камень». Но одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека, как противостояние абсурдной предопределенности. А видимая победа (камня) ничего не меняет, потому что «ноша всегда найдется».

Кто знает, почему взлетела эта рыба и откуда взялось это яйцо?!

Мне очень жаль, что не смогу узнать от Илоны «почему взлетела эта рыба, эта рыба над привязанной к берегу лодкой, кем и кому преподнесено это яйцо?» и уже не смогу испытать с ней запланированные психологические тесты творческих способностей. После ее появления в Латвии я представил себе карту мира, на которой вместо континентов и территорий обозначены места обитания художников. Карта была бы рельефной – с холмами, вершинами, плоскогорьями; в Латвии заметных издалека реальных вершин, а не декоративных было бы не так много, но вот М.Ротко – настоящая вершина, и конечно, вершина – Илона Гонсовская**.

Когда человек умирает, наступает история – когда ты говоришь, он уже не может ответить, что-то поправить. Он безмолвен. Беспомощен. Но и ты тоже, потому что, не услышав его отклика, не можешь не беспокоиться, что не ошибся.

* Сизиф – герой древнегреческой мифологии, который после смерти (в Аиде) был приговорен богами вечно вкатывать на гору тяжелый камень, который, едва достигнув вершины, скатывался вниз. Выражение «сизифов труд» означает тяжёлую, бесконечную и безрезультатную, бессмысленную работу и страдания.

** А тут еще одно из приятных удивлений последнего времени – как недавно выяснилось, прадед великого философа Иммануила Канта (который, в частности, внес выдающийся вклад в понимание того, что такое «эстетическое суждение») Рихардс Кантс был выходцем из-под городка Приекуле в Латвии (недалеко от Лиепаи), который, судя по документам, даже не владел немецким языком. Сын Рихарда перебрался в Мемель (Клайпеду), а уже его внук - отец философа, в Кенигсберг.

И. Гонсовская, оригинальный художник и мыслитель, внесла совершенно новую струю, русскую по своим истокам, в изобразительное искусство Латвии, и ее гибель – колоссальная и никем-ничем невосполнимая утрата в культурной жизни страны. Уже одно то, что она удостоила своим выбором жить в Латвии, надо воспринимать как благо для нас, и отдать ей должное признанием бесценности этого дара и трагичности для нас его утраты.

Имя Илоны Гонсовской не было на слуху у широкой общественности в Латвии и уже хотя бы по этой причине, ее надо обязательно включить в число номинантов на присуждение премии «Признание» по категории «живопись» одной из первых.

09.02.2009 г.

Благодарю Центр защиты прав животных «Вита» за некоторые сведения, полученные с сайта www.vita.org.ru об Илоне Гонсовской при написании статьи.

Тюрин Павел Трофимович, доктор психологии,

Действительный член Российской Академии

педагогических и социальных наук,

ассоц. профессор Высшей школы психологии. Латвия, Рига.

e-mail: pavels.tjurins@e-teliamtc.lv |

| |

|